06/09/2025

La visita que torció el destino de la dictadura: intentos desesperados por esconder el horror y 5.580 denuncias en catorce días

Fuente: telam

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo en la Argentina en 1979. Se reunió con los dictadores y con las organizaciones de Derechos Humanos, y recorrió los centros clandestinos de detención

>Fueron catorce días, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Fueron, en esos catorce días casi primaverales de hace 46 años, unas 5.600 denuncias: historias que necesitaban alguien que escuchara, que tomara nota, que diera curso a la búsqueda de ese familiar que no aparecía, de ese bebé que había nacido en algún lado pero del que no se tenía noticias, de ese amigo al que torturaban ilegalmente en una prisión.

Pero la secretaria adjunta de Derechos Humanos del gobierno estadounidense de Jimmy Carter, Patricia Derian, insistió para que el organismo recorriera la Argentina. Su subsecretario adjunto, Mark Schneider, consiguió financiación extra para esa misión: con 450.000 dólares, logró expandir la visita de uno a cinco abogados. La Junta Militar no tuvo más opción que recibir a esa organización que venía a recorrer cárceles e incluso dependencias que ya habían sido denunciadas como centros clandestinos de detención.

Cuatro días antes de que la CIDH aterrizara en Buenos Aires, algunos diarios publicaron una solicitada que instaba al organismo a ayudar a esclarecer los casos de desaparición forzada de adultos y de bebés nacidos en cautiverio, así como al cumplimiento de las debidas condiciones para quienes estuvieran presos por una causa justa y la liberación de aquellos que permanecieran detenidos sin más motivos que sus ideas políticas. La firmaban, entre muchos otros, Alicia Moreau de Justo y Oscar Alende.

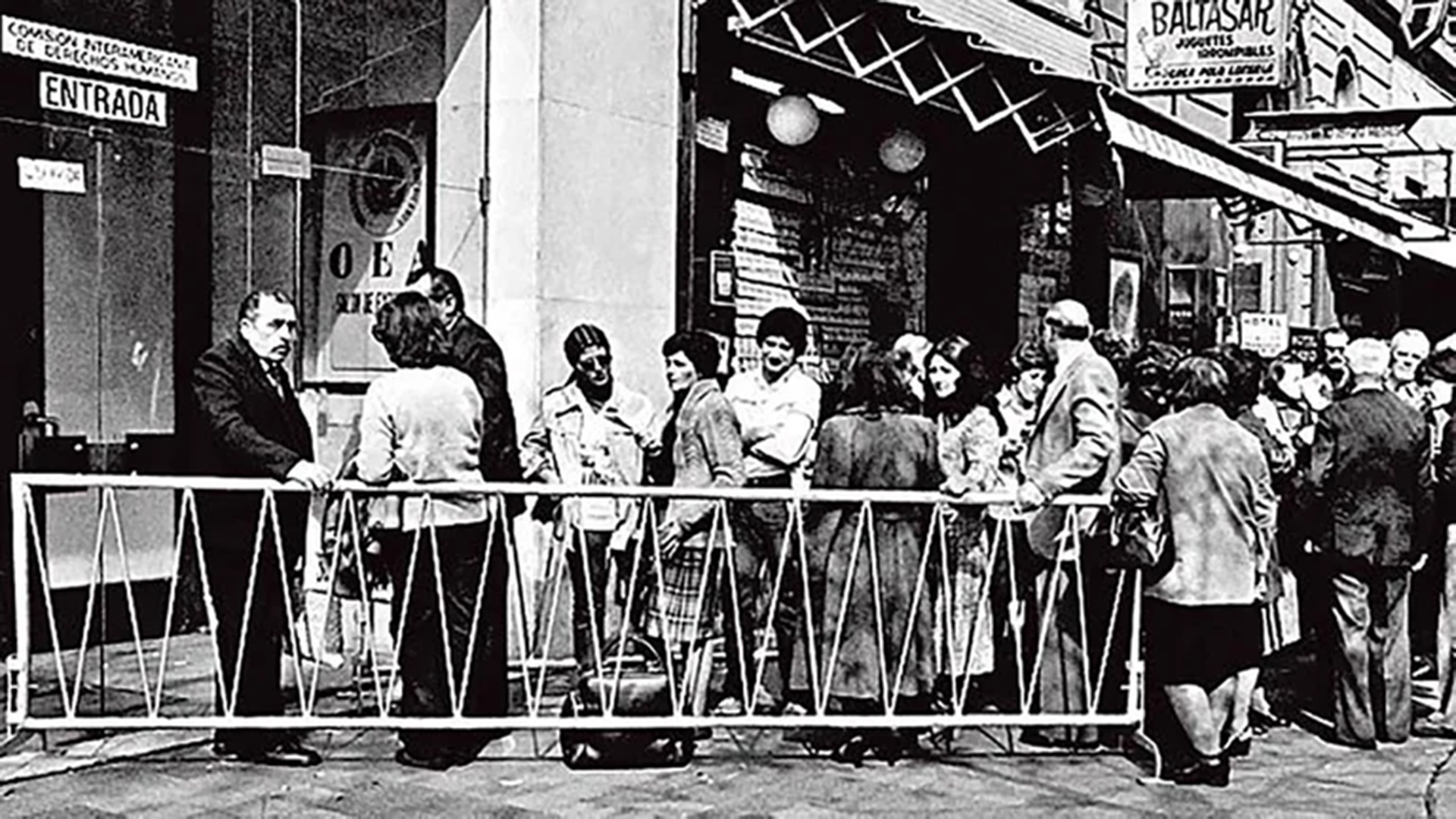

La delegación de la CIDH recorrió Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Publicó con antelación en qué hoteles se alojarían tanto en Córdoba como en Tucumán porque allí podrían presentarse quienes quisieran presentar sus denuncias. En Buenos Aires las recibieron en la sede local de la OEA, sobre la Avenida de Mayo. Allí llegó a haber más de tres cuadras de fila para hacerse escuchar. Es que, en medio de un clima de persecución y negación de todo tipo de respuestas, un organismo supranacional abría sus puertas para que esas historias desgarradoras fueran escuchadas y, con suerte, investigadas.Ya en 1975 habían llegado a oídos de la CIDH las primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Los casos empezaron a ser denunciados de manera más formal -y con un crecimiento exponencial- luego de la instauración de la dictadura en marzo de 1976. Las denuncias más frecuentes que recibía el organismo eran sobre desaparición forzada de personas, un delito sobre el que, además, no había demasiados antecedentes a la hora de analizar los caminos jurídicos a seguir.La propia CIDH reconoció que el volumen de las denuncias que llegaban desde la Argentina “desbordaba la capacidad de la secretaría” de la Comisión dedicada a recibirlas. El impulso recibido por la creciente cantidad de denuncias y por el financiamiento obtenido por el área dirigida por Patricia Derian lograron que finalmente la CIDH anunciara su recorrida y observación por distintos puntos de la Argentina.La campaña surtió efecto. Durante los días que duró la visita, sobre todo mientras duraron los festejos por el Mundial Juvenil que había ganado Argentina en Japón, liderada por Diego Armando Maradona, quienes hacían la larguísima fila para que la CIDH tomara sus denuncias eran agredidos, silbados y hasta escupidos por quienes adherían a la masiva campaña lanzada por la dictadura.

Pero nada de eso pudo detener la enorme oleada de denuncias que esos familiares y amigos querían presentar ante la comisión. En total, en esos catorce días la CIDH recibió 5.580 denuncias. De ese total, 1.261 se vinculaban a casos que ya se tramitaban ante la comisión, pero 4.153 eran denuncias nuevas: las violaciones a los derechos humanos no paraban de crecer. Hubo, además, unas 166 denuncias que no se vinculaban directamente con este tipo de delitos.En sus catorce días de presencia en la Argentina, los abogados de la CIDH se reunieron con las máximas autoridades de la dictadura y de sus centros clandestinos de detención -desde Videla hasta Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini-, con el presidente de la Corte Suprema, con autoridades de distintos juzgados federales y Cámaras de Apelaciones. También se entrevistaron con gobernadores, jefes de Policía, directores de cárceles. Vieron a los ex presidentes Arturo Frondizi e Isabel Martínez de Perón.Más allá de las reuniones que mantuvo la Comisión, sus dos actividades más importantes fueron, por un lado, la masiva recepción de denuncias, y por otro lado, la visita a cárceles y, especialmente, a centros de detención. Sus representantes pasaron por cárceles de Villa Devoto, Caseros, La Plata, Olmos y La Rivera, en Córdoba. Estuvieron en la Superintendencia de Seguridad Federal y también en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de secuestro, tortura y desaparición forzada más emblemáticos del terrorismo de Estado.

El testimonio de sobrevivientes de ese centro de detención permitió confirmar que la dictadura decidió “acondicionar” la ESMA para que los delegados de la CIDH vieran un espacio que no coincidiera con las descripciones espaciales de las denuncias. Se demostró que, para disimular sus crímenes ilegales, la dictadura trasladó a un grupo de detenidos a otro centro clandestino de detención en El Delta, donde permanecieron alrededor de un mes: se trataba de un predio perteneciente a la Iglesia. Además, quienes manejaban el aparato represor de la ESMA cambiaron de día algunos de los llamados “vuelos de la muerte”.La CIDH publicó el informe posterior a su vista en 1980. “La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”, sostenía el documento. Se trataba de un pronunciamiento contundente y que resultaría clave ante la comunidad internacional.

El informe detalló que en la Argentina se violaba el derecho a la vida debido a que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”; y también a la situación de “miles de detenidos desaparecidos, que... se puede presumir fundadamente que han muerto”.La CIDH señaló también la limitación de la libertad de expresión, opinión e información, de los derechos laborales y de organización sindical, y de los derechos políticos. La Comisión instó a la dictadura a que informara sobre la situación de los desaparecidos, incluyendo a los menores nacidos en centros clandestinos de detención, así como la liberación de quienes estuvieran detenidos sin causa o con penas cumplidas. Además, sostuvo que debían mejorarse las condiciones físicas y psíquicas en las que eran detenidas las personas en los casos en los que mediara una justa causa, y se debía garantizar el debido proceso.

Junto al informe “Nunca más” elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el de la CIDH fue un documento central para impulsar la comprobación de las denuncias sobre la violación a los derechos humanos que se había dado en la Argentina. En un primer momento, la Junta Militar intentó por todos sus medios que la OEA no tuviera en cuenta las conclusiones de la visita de la CIDH, pero no lo logró.

Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!