20/10/2025

Sangre y barbarie en el origen de la primera colonia judía de la Argentina, y una página policial que teje una historia familiar

Fuente: telam

En octubre de 1889 unas tierras ubicadas a 170 kilómetros de la capital santafecina recibieron a un grupo de inmigrantes de Podolia (hoy Ucrania) que les dieron un nombre y las convirtieron, con los años, en el poblado judío más importante del país: Moisés Ville. Pero el comienzo no sería sencillo. En 2009 el periodista Javier Sinay dio con un artículo escrito por su bisabuelo sobre veintidós crímenes ocurridos allí y ya no pudo hacer más que lanzarse a investigar

>Es 2015 y en Moisés Ville hay un asesinato. Todo un suceso en un pueblo de 2500 habitantes. Aunque los vecinos no parecen abrumados. El paisaje, usualmente en calma, se agitó un poco. No demasiado.

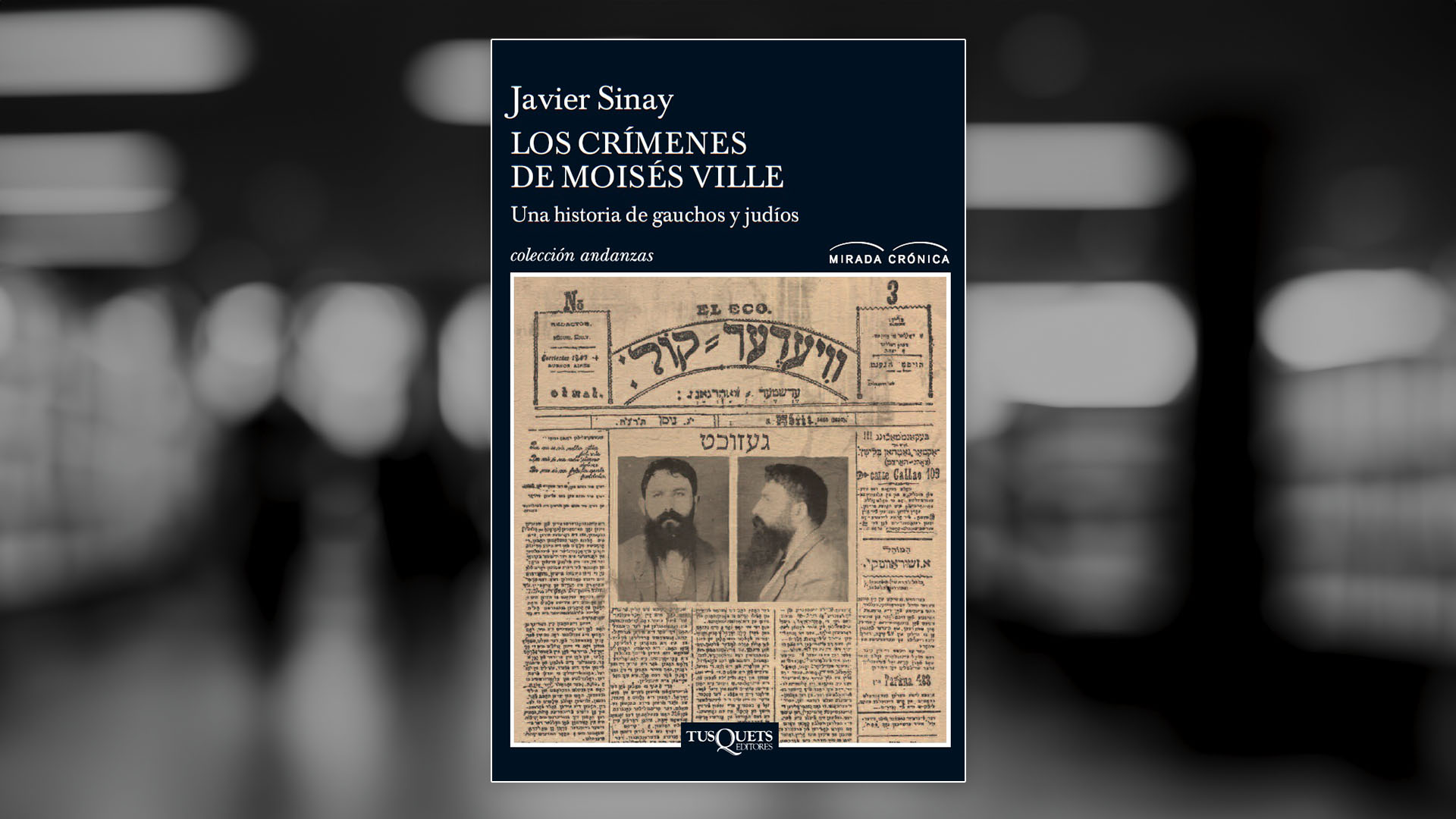

Cuando Javier Sinay —periodista, escritor— se enteró de este crimen, no lo dudó: se subió a un micro y el sábado, al día siguiente, ahí estaba. Hacía dos años había publicado Los crímenes de Moisés Ville (Tusquets, 2013) —a punto de relanzarse con actualizaciones— y este asesinato, “después de más de 45 años” de los que él había registrado, le despertaba una curiosidad que lo necesitaba en el lugar de los hechos.

El asesinato de 2015 no era igual a aquellos veintidós crímenes primigenios que marcaron la historia de la formación de la colonia. Ya no se trataba de gauchos contra inmigrantes, de nativos contra recién llegados, sin embargo también era salvaje, irracional. Y quizás por eso Sinay necesitó volver a ese suelo que seis años antes no tenía un significado particular en su vida más que el reconocimiento del pueblo que abraza la raíz identitaria: la comunidad judía argentina —o la mayoría de ella— es hija —nieta, bisnieta, tataranieta— de colonos, conoce el génesis de su historia y tiene una estima particular por los asentamientos de donde viene. Pero a partir de 2009 aquel sitio se había transformado para él en el lugar donde estaba eso que buscaba.

Casi inmediatamente al abrir Los crímenes de Moisés Ville, entre índice y prefacio, lo primero que encuentra quien lee es el punto en la bota santafecina. La localización exacta de este poblado situado en el departamento San Cristóbal, a unos 320 kilómetros de Rosario, unos 170 de la ciudad de Santa Fe, y unos 600 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vivió algunos años de su juventud Mijl Hacohen Sinay, bisabuelo del autor. Como las 136 familias —824 personas— que llegaron huyendo de los pogroms y persecuciones rusas a unas tierras bastante diferentes de las prometidas en 1889 —salvajes, llenas de maleza y animales—, su antepasado había nacido en el Imperio zarista. Pero los Sinay no eran “podolier”, es decir, no provenían de la zona de Kamenetz-Podolsk como los primeros colonos; y, según pudo saber el periodista en su investigación, si bien también venían de Rusia donde vivían con leyes restrictivas y una vida compleja para los judíos, tampoco se habían ido con los asesinos pateándoles la puerta como muchos de quienes migraron. Mijl Hacohen Sinay había nacido en Grodno —actual Bielorrusia—. Llegó a Moisés Ville a los 17 años, con su padre que era rabino y lideraba “un grupo de unas cien familias que emigraban organizadas por la Jewish Colonization Association (la JCA que se le dice ICA, en ídish) en 1894”, recuerda Sinay. La Jewish Colonization Association era una organización creada por el barón Moritz von Hirsch, un empresario y filántropo judeo-alemán, para fomentar y posibilitar la emigración masiva de judíos desde Rusia y otras tierras de Europa del Este hacia colonias agrícolas que crecerían en tierras financiadas por la misma asociación, principalmente en Argentina pero también en Canadá y los Estados Unidos.—Ya habían superado la etapa más salvaje cuando vino esta gente con este rabino, mi tatarabuelo, supuestamente a darles una mano para continuar con la organización. Por ejemplo, mi bisabuelo y su padre fueron maestros. Pero ahí se armó una rebelión en la colonia que encabezó mi tatarabuelo tres años después de llegar, porque los colonos tenían que pagar por la tierra pero no sabían trabajar el campo. Se les exigía que pagaran, era barato, pero no conseguían de dónde sacar el dinero, entonces reclamaron. Esa rebelión la perdieron y mi familia se fue.

El bisabuelo Sinay, Mijl Hacohen, echó raíces en Buenos Aires donde escribió y publicó Der Viderkol (El Eco), el primer diario en ídish de la Argentina y de Latinoamérica. “Un pasquín que tuvo solo tres números, hecho por un chico de 20 años para denunciar esta rebelión que había ocurrido ahí”, cuenta Sinay.Desde ese tramo de la historia que él relevó a la actualidad, en ese sitio que se transformó en epicentro de la identidad judeoargentina hubo otros crímenes. Pocos. Hasta hace dos semanas, cuando un nuevo asesinato sacudió al pueblo, el enfrentamiento entre los vecinos “Cacho” y “Yaco”, en 2015, había sido el último.

Seis años antes de ese, Javier Sinay no sabía nada de todo esto. No eligió ser periodista en honor a su bisabuelo, ni conocía sobre su diario; mucho menos sobre los crímenes que había registrado en aquel artículo décadas más tarde, los que hacían parte de la fundación de esa colonia legendaria de la que quedan más historias y nostalgias que pobladores. No sabía prácticamente nada sobre Mijl Hacohen, de hecho. Y sin embargo es periodista. Y sin embargo se dedicó mucho tiempo a la crónica policial. Y sin embargo apenas se enteró de lo que a su bisabuelo lo había inquietado ya no pudo pensar en nada más que en ese punto de la bota.En 2009 Javier Sinay recibió un mail. Era de su padre, Horacio, y el asunto rezaba: “Tu bisabuelo”. En el inicio de su libro el cronista lo transcribe:Entrá en esta dirección: www.generacionesmv.com/Generaciones/Victimas.htm. El autor, Mijl Hacohen Sinay, es tu bisabuelo. Lo acabo de encontrar y, además de todo lo emotivo e histórico que significa para nosotros, tiene un tinte de crónica policial”.

El artículo original estaba escrito en ídish y se titulaba “Las primeras víctimas judías en Moisés Ville”. El ídish era el idioma de gran parte de los judíos migrantes, el de los abuelos y aún más de los bisabuelos de muchos de quienes hoy somos adultos judíos en Argentina. Tiene raíz germánica —estructura y léxico son heredados del alemán antiguo—, vocablos que son un mejunje de la propia cultura más las influencias de los países en los que la comunidad había vivido y de dónde los habían echado (tiene vocabulario del arameo, del polaco, del checo) y, por si eso fuera poco en las dificultades para aprehenderlo, su pronunciación suele diferir según la zona de donde se emigrara. Cualquiera puede hacer la prueba: si se le pregunta a dos abuelas descendientes de inmigrantes de diferentes puntos cómo se dice una palabra en ídish, aunque hayan venido de lugares cercanos, lo más probable es que las dos tengan una versión distinta para ese término y discutan un poquito acerca de cuál es el modo original de decirlo.

Sinay no leía ídish, un obstáculo que luego se afanaría en resolver. Pero aquel día de 2009 cuando clickeó en el enlace que le envío su padre ese no fue un problema; el texto había sido traducido al español y ahí estaba: quizás el legado desconocido, esa esencia identitaria inexplicable que se transmite entre generaciones que lo había llevado a la crónica policial. Ahí estaba: su antepasado no tan lejano recordando los crímenes que habían tenido lugar los primeros años de la colonia. Cuando le envió el mail, porque pensó que le iba a resultar interesante, su padre, Horacio, no lo sabía pero Javier llevaba un tiempo en una búsqueda que él acababa de saldar. Y ese fin fue el principio.Ese correo abrió una puerta que Sinay atravesó para recorrer un camino rumbo a un lugar que lo transformaría.

Uno en el que Sinay se embarcó.

“Durante algunas noches me desvela una pregunta: ¿cómo se investiga un crimen ocurrido en el ocaso del siglo XIX, en un pobre páramo santafecino?” (Los crímenes de Moisés Ville).“Y lo que para mí es muy impresionante”, sigue, “es que la mayoría de lo que está ahí está escrito en ídish y es antiguo. Hay cosas que están en español, en inglés, en polaco, en ruso, en francés, en alemán, etcétera, pero todo lo que está escrito en ídish ahí habla de un mundo que muchas veces es europeo, pero muchas veces también es argentino, un mundo sobre el que cada vez sabemos menos porque cada vez hay menos gente que habla ídish y que puede acceder a esos escritos. Entonces, siempre fue como un misterio lleno de posibilidades para mí”. Es así que cuando supo de la existencia del IWO y, más aún, que su bisabuelo en sus últimos años de vida había sido archivista allí y que su diario, Der Viderkol, había estado en algún momento entre sus escaparates, no lo dudó. No solo se sumergió entre libros, archivos y documentos de la época, sino que comenzó a estudiar ídish —lo que haría durante dos años— para acercarse al material en su idioma original y poder detectar qué le era útil en su búsqueda y qué no. También se contactó con otros investigadores especialistas en el tema y, claro, se lanzó a Moisés Ville, entre otros lugares como Rosario, Santa Fe capital y Santiago de Chile.

En uno de sus textos más célebres, la “Clase del 7 de enero de 1976”, el filósofo francés Michel Foucault dice que la “genealogía” es el “redescubrimiento exacto de las luchas y memoria en bruto de los combates”. El “acoplamiento del saber erudito y el saber de la gente”, ese saber desenterrado “que no es en absoluto un saber común, sino, al contrario, es un saber particular, un saber local, regional, un saber diferencial, incapaz de unanimidad”. Para él, la genealogía era un fenómeno que ocurría gracias a “la insurrección de los saberes sometidos” es decir, de aquellos “contenidos históricos” que habían sido sepultados “enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales”.

El modo de desentrañar esos saberes ocultos, dice Foucault, es mediante un trabajo arqueológico —“La arqueología sería el método propio del análisis de las discursividades locales”—. Y esto, dado su oficio ya aceitado aunque también explorando nuevas posibilidades, es lo que hizo el periodista. El texto de su bisabuelo de 1947 que hablaba de los crímenes fue para él un estallido a partir del que se detonó una pregunta tras otra. “¿Por qué ocurrieron los crímenes? ¿Por qué estos inmigrantes judíos estaban acá? ¿Y por qué mi bisabuelo estaba ahí? ¿Y por qué mi bisabuelo escribió esto 50 años después? ¿Y por qué yo no sabía nada de esto y lo descubrí 60 o 70 años después? ¿Y por qué lo escribió en ídish y yo no hablo ídish? ¿Y por qué algunos gauchos se habían convertido en bandidos rurales?”. Interrogantes que los siguientes cuatro años, herramientas de arqueólogo en mano, Sinay trataría de responder.

A quién se la iba a ocurrir que Moisés Ville o Moisesvishe —como muchos litoraleños oímos llamar a la colonia toda la vida— ese sitio que se imagina en tonos sepia, con sus habitantes pacíficos y en armonía ordeñando vacas y plantando la tierra, génesis de la comunidad judía argentina, podía ser hace 130 años un escenario parecido al lejano Oeste, con bandidos y pistoleros.Sinay agrega: “El primero de esos crímenes ocurrió en 1889 y el último en 1906. El saldo es de veintidós víctimas en 17 años. No es extraño: en la campaña santafecina el homicidio era rutina y los bandidos no dudaban en pasar a degüello a sus víctimas antes o después de robarles sus pertenencias”. “Muchas veces las víctimas se contaban entre los colonos. Ellos, a diferencia de los gauchos bravos, eran rutinarios, laboriosos, ligados a los ciclos lentos de la agricultura. Moisés Ville fue la única colonia de judíos rusos en la provincia de Santa Fe durante más de veinte años, hasta que en 1912 fue fundada la de Montefiore”.

La xenofobia por los recién llegados también flotaba en el aire de una tierra que era yuyos y abandono. Eso fue hasta que la coexistencia de los gauchos y locales y los nuevos pobladores que bajaron de los barcos terminó por armonizarse, a fuerza de tiempo y entendimiento, y logró convertirla en algo más.

Si bien se sabe que Moisés Ville se fundó en octubre de 1889, cuando llegaron las 136 familias de “podolier”, Sinay dice que no hay un día exacto ni un acta formal.El filósofo judío alemán Walter Benjamin escribió que “no hay documento de la cultura que no sea también un documento de la barbarie”. Entre que los primeros colonos se asentaron y que Moisés Ville se convirtiera en la aldea judía más importante de Argentina y en un epicentro de cultura reconocido mundialmente, famoso por sus sinagogas, teatro, escuelas y academias hebreas, las tierras fueron escenario de robos y asesinatos atroces que en su mayoría tenían a los inmigrantes como víctimas y a los gauchos como victimarios.

—La versión oficial de la historia de la comunidad judía en la Argentina, que es la de los gauchos judíos, que no habla de los crímenes sino de un acuerdo entre culturas muy fácil, es la que refutaba el texto de mi bisabuelo y Los crímenes… también terminó por refutar, en el sentido de que no fue fácil al principio. Justamente creo que este libro en realidad se trata de cómo dos culturas que al comienzo chocan después entran en cooperación, porque finalmente sí se forma la figura de un gaucho judío que es este colono llegado de Rusia que se adapta a las costumbres de la pampa y se hace amigo de los gauchos locales veinte años después de la primera fricción. Habla del paso de una fricción a una fusión cultural. Moisés Ville fue un experimento social, comunitario, de gente que necesitaba irse, algunos desesperadamente. Y hubo muchos conflictos a lo largo de su historia. Pero más allá de todo eso creo que valió la pena que se haya buscado un lugar de prosperidad acá, en un rincón del sur global, para gente perseguida que quería hacer su vida.

Los crímenes de Moisés Ville, entonces, narran el comienzo álgido de la primera colonia rural judía en Argentina, rompen con la inocencia y el romanticismo de la historia de los gauchos judíos conocida por todos, pero, además, narran la genealogía trazada por Sinay al recuperar su propia historia familiar. Y, por si fuera poco, narran una subtrama, un extraño caso de envenenamiento de perros en 2013 que responde a la búsqueda del periodista acerca de dónde residía la violencia contemporánea de la colonia.De todas las preguntas que se hizo Sinay y se lanzó a responder, solo una de las importantes, la piedra filosofal en la búsqueda del periodista, quedó abierta: dónde está el diario de su bisabuelo, Der Viderkol. Lo buscó, lo buscó, pero no pudo dar con él.

En 2009 Sinay publicó Sangre joven, con historias policiales. En 2013, Los crímenes de Moisés Ville unieron el policial con una genealogía de su familia. En 2019 publicó Camino al Este: Crónicas de amor y desamor, en el que emprendió otro viaje, un poco más largo en distancia: se fue a Japón. Pero en el medio pasó por muchos otros sitios narrando diferentes historias. Entre esos lugares fue a Grodno. Desde la investigación que había hecho para Los crímenes quería conocer el lugar de donde había venido su familia —sobre este viaje y otros dos escribe en la reedición del libro que estará disponible a partir de noviembre—. Luego, en 2024, publicó Después de las 09:53, una cartografía del atentado a la AMIA. Donde supo estar alojado el diario de su bisabuelo.

Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!