31/08/2025

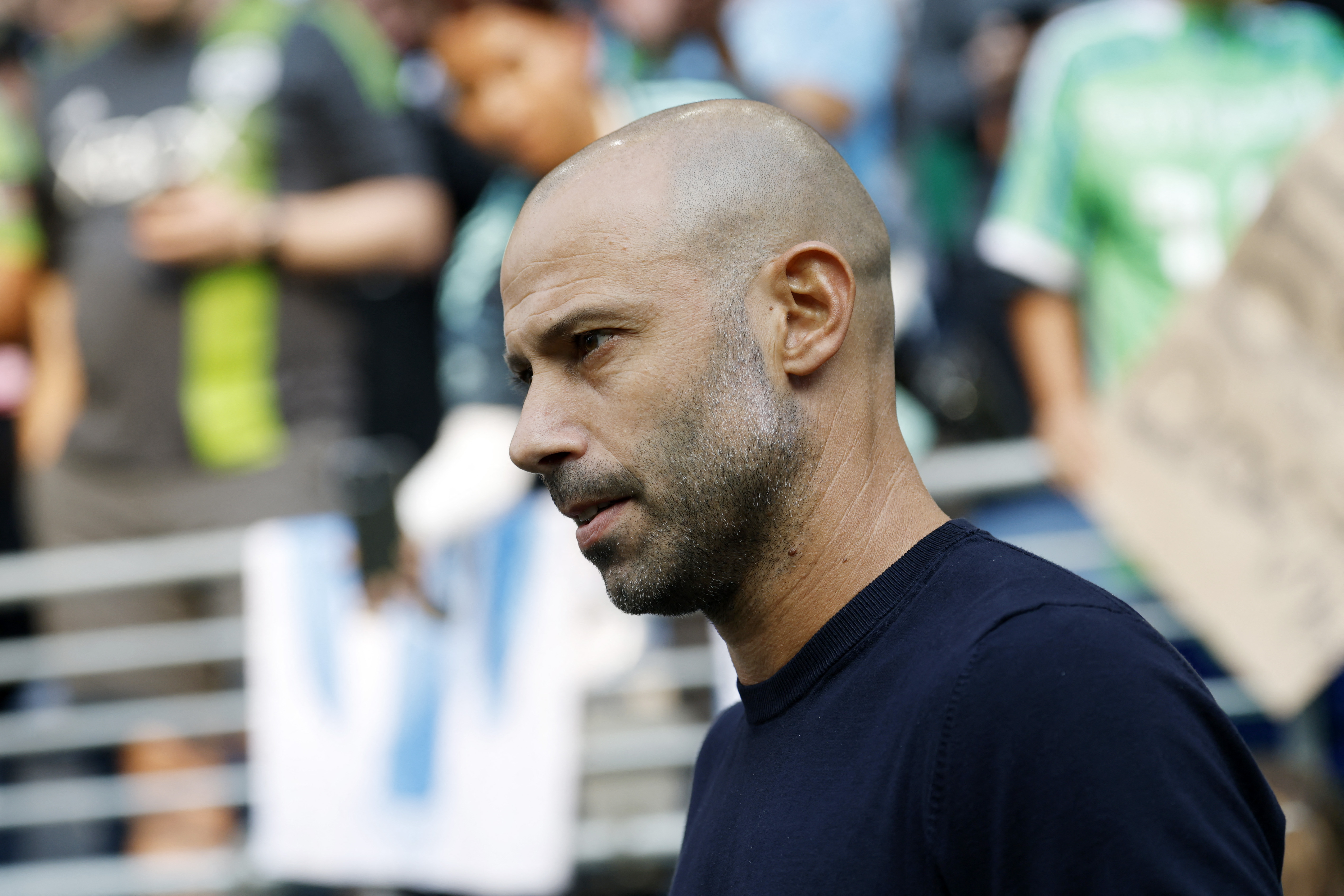

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

Fuente: telam

El psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino presenta una obra que pone la lupa sobre el dolor, la esperanza y los procesos de transformación personal

>El nuevo libro de Juan David Nasio presenta diez relatos centrados en el sufrimiento, la esperanza y los procesos de transformación personal en el consultorio psicoanalítico. A partir de casos reales, el autor indaga en los desafíos de la mente humana y el modo en que el acompañamiento profesional puede modificar destinos marcados por el dolor.

Las historias reunidas abordan problemáticas como la anorexia, las obsesiones, las adicciones y los laberintos emocionales de pacientes en busca de alivio. Nasio describe cada caso desde una perspectiva clínica y humana, acercando al lector a los miedos, los deseos y los conflictos que atraviesan a quienes buscan ayuda. La obra expone la complejidad de los procesos terapéuticos y destaca el papel del diálogo y la empatía en la superación del sufrimiento.Reconocido como una figura destacada en el ámbito del psicoanálisis internacional, Juan David Nasio combina su experiencia clínica con una narrativa accesible y rigurosa. En 10 historias de vida, sufrimiento y amor (Paidós), ofrece un recorrido a través de diferentes trayectorias vitales y comparte las estrategias y herramientas que aplicó durante el tratamiento de estos pacientes.A continuación, un fragmento de 10 historias de vida, sufrimiento y amor titulado “Mateo e Inés: dos historias de fobia”:Mientras escribo este libro, no dejo de hablar con usted, querido lector. En cada página su presencia me guía como una luz interior. Tengo mil cosas que contarle. En este primer relato le mostraré el lugar en el que recibo a mis pacientes y le contaré cómo trabajo concretamente en tanto que psicoanalista. Tomaré el ejemplo de Mateo, un joven adolescente que siente pánico cuando tiene que ir al colegio, problema siempre dramático para un chico que corre el riesgo de una ruptura escolar. Luego tomaré el ejemplo de Inés, una joven que también sufre pánico cuando tiene que salir a la calle o mezclarse con la multitud, problema igualmente invalidante para llevar una vida normal. Terminaré recordándole que lo más importante para mí, psicoanalista, no es solo que mi paciente sufra menos, sino que se diga a sí mismo: «Estoy contento con la vida que he tenido porque, más allá de las heridas y alegrías que me han curtido, esta vida me ha llevado a ser quien soy».Además de los dos sillones, uno enfrente del otro, está el diván, sobre el que me gustaría decir unas palabras. El diván, a pesar de su innegable utilidad, se considera erróneamente como el símbolo del psicoanálisis. Este cliché sugiere que no puede haber psicoanálisis sin diván, lo cual es un error, porque se puede realizar un excelente análisis sin utilizarlo. A menudo me ocurre conducir y terminar favorablemente una cura con mi analizado sentado delante de mí; incluso me ha ocurrido de tener una sesión caminando con mi paciente por la ribera del Sena, un día en que era imposible hablar en mi consultorio a causa del ruido ensordecedor de un martillo pilón rompiendo la vereda bajo mi ventana.

A propósito de sesiones fuera del consultorio, nunca olvidaré aquella sesión asombrosa que tuve una vez en la calle con un niño de 12 años. Mateo era un joven adolescente que recibí durante un año por una grave fobia escolar. La fobia escolar es una enfermedad que afecta principalmente a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años. A veces, el niño se niega a ir a la escuela con el pretexto de tener dolor de estómago; otras veces el adolescente, presa del pánico, es incapaz de entrar en el colegio. Después de haber recibido muchos niños que sufren fobia escolar, me he dado cuenta de que la mayoría de ellos han sido desatendidos por su padre y a menudo mimados en exceso por una madre angustiada. Conscientemente, estos niños sufren por ir a la escuela, pero inconscientemente sufren por separarse de su madre. Sienten la angustia de ir a la escuela para no sentir la angustia, aún más insoportable, de alejarse de la madre.Quizá le sorprenda ver a un psicoanalista actuando en la calle. Es cierto que no es frecuente para mí acompañar a un paciente al lugar de su tormento y enseñarle a modificar su comportamiento enfermo. Sin embargo, un psicoanalista debe saber desempeñar diferentes papeles sin dejar de ser psicoanalista. En un momento dado, es un psicoanalista que le revela a su paciente las causas inconscientes del conflicto que lo abruma; en otro, es un psicoterapeuta que aplaca el conflicto; en otro aún, tiene el papel de un guía que muestra al paciente cómo dominar la angustia. Así pues, soy psicoanalista en todo momento, más allá de la acción precisa que esté desarrollando. Que esté en el consultorio, en el auto o delante de la verja de un colegio, en todo momento tengo presente en mi cabeza el inconsciente del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy con Mateo, por ejemplo, lo que veo y siento es un niñito aterrado ante la idea de ser arrancado del lado de su madre. Mateo siente conscientemente la angustia de ir a la escuela, pero no siente conscientemente el terror a separarse de su madre. Yo, por mi parte, siento todo a la vez: su angustia consciente de ir a la escuela y su terror inconsciente a separarse de su madre. Como usted ve, el verdadero lugar del psicoanálisis no está en el espacio sino en la cabeza y en el corazón del psicoanalista.

Volvamos ahora a mi consultorio. Lo escucho que me pregunta: «Pero entonces, ¿para qué sirve el diván? ¿Y en qué caso se utiliza?». Cuando un paciente se acuesta, cambia automáticamente su punto de vista: pasa de una visión vertical y habitual de las cosas a una visión onírica de su vida interior. Hablar con el psicoanalista cuando uno está acostado es como hablar en voz alta con uno mismo. De allí que la palabra que emana del diván es una palabra cargada de emoción. Ahora bien, ¿a quién debo sugerir el diván? Propongo el diván al paciente en quien percibo, ya en las primeras sesiones, la actitud de cuestionarse a sí mismo y recordar fácilmente los acontecimientos importantes de su infancia; o bien al paciente que podría sentir vergüenza de hablar de su sexualidad estando frente a mí. También propongo el diván al hombre o a la mujer de acción que, atrapado en el torbellino de su vida profesional, se ha desconectado de sus emociones. El diván lo incitará entonces a volver a sí mismo y a entablar un diálogo interior.Ahora me gustaría hablarle de Inés, una joven que me consultó por una grave fobia a la calle y a la multitud, fobia que la condenaba a recluirse en su casa. Inés no podía salir sola ni entrar en un supermercado, y mucho menos correr el riesgo de quedar bloqueada entre dos personas haciendo la cola en la caja. Durante los primeros meses de su tratamiento, Inés venía a mi consultorio acompañada por su esposo, su mejor amiga o su vecina. Debo decir que, ya en nuestro primer encuentro, no dudé en recetarle un antidepresivo, no porque Inés estuviera deprimida, sino porque existen antidepresivos muy eficaces para reducir la angustia de la fobia y facilitar nuestro trabajo psicoanalítico.

Sin embargo, antes de continuar con la historia de Inés, permítame responder a la pregunta: ¿qué es la fobia y cuáles son sus causas? La fobia es un miedo anormal, el miedo intenso e incontrolable de encontrarse indefenso ante un animal que no es peligroso pero que es percibido como peligroso, tal una araña o un ratón; o aun el miedo a entrar en un lugar concurrido del que no podría uno escapar a causa de la multitud percibida como asfixiante, ni ser socorrido en caso de sufrir una crisis de angustia. Otro motivo habitual de fobia, llamada «fobia social», es el miedo a hablar en público y pasar vergüenza. Una cuarta forma de fobia es el miedo, siempre injustificado, a enfermarse o a ser contaminado. Lo que quisiera que usted comprenda es que, en el fondo, la fobia es el miedo anormal a un peligro imaginario. Es el miedo de creer que seré destruido si no tengo a alguien que me defienda del animal que me ataca; si no tengo a alguien que me salve de la multitud asfixiante, o si no tengo a alguien que me anime a hablar, o si no tengo un médico que me tranquilice sobre mi estado de salud. En última instancia, el animal, la multitud, el público o la enfermedad juegan apenas un papel secundario: lo esencial es el sentimiento de peligro que despiertan. ¿Qué peligro? Ser destruido. Destruido porque estoy solo y sin defensa. En una palabra, la fobia es el miedo visceral de estar solo frente a un objeto o una situación que imagino peligrosa.Pero ¿cuáles son las causas de la fobia? Muchos profesionales afirman que son desconocidas. Sin embargo, nosotros los psicoanalistas tenemos una hipótesis muy interesante sobre el origen de la fobia, una hipótesis ampliamente confirmada por la experiencia con nuestros pacientes. De hecho, hemos comprobado innumerables veces que las personas que padecen fobia han sido traumatizadas en su infancia o en su adolescencia por la pérdida repentina de un ser querido. Digo «traumatizadas» porque han sido muy frágiles para amortiguar el impacto provocado por dicha pérdida. Pienso, por ejemplo, en ese bebé que perdió trágicamente a su mamá, o en ese niño tironeado entre sus padres que se enfrentan violentamente, o en esa adolescente devastada por la muerte repentina de una abuela que lo era todo para ella. Pero he aquí lo más importante que quiero decirle. El niño que acaba de sufrir el traumatismo de una separación violenta o de un abandono brutal tiembla y temblará toda su vida por miedo a que el traumatismo se repita. Insisto: el miedo a revivir el desgarramiento de una separación seguirá siendo un temor permanente durante toda la vida. Es precisamente este temor, este miedo infantil de ser traumatizado por segunda vez, de ser abandonado por segunda vez, lo que reaparece en la edad adulta bajo la forma del miedo fóbico a estar solo, separado de aquel o de aquella que da seguridad. Digámoslo en una frase: el miedo fóbico del adulto de hoy es la repetición del miedo traumático del niño abandonado de ayer. Por eso les digo siempre a mis alumnos: «Cuando estén ante un paciente con trastornos fóbicos, pregúntenle con infinito tacto si, cuando era niño o adolescente, vivió la muerte repentina de un ser querido, su partida definitiva o la larga ausencia de una de las personas que más significaban para él». En la mayoría de los casos, esta secuencia que va del abandono en la infancia a la fobia en el adulto se verifica plenamente.

Pero retomemos la historia de Inés. Ya en la primera entrevista supe que Inés había sido abandonada a los tres meses de edad por una madre joven, toxicómana y deprimida. El padre había regresado a su país natal antes del nacimiento de la niña. La madre, desesperada y enferma, confió su bebé a una niñera sin volver nunca más a buscarla. ¡Es sorprendente, pero así ocurrió! Al cabo de un año, con la madre de Inés desaparecida, la niñera y su esposo decidieron finalmente adoptar a la niña. Usted se imagina, lector, que al enterarme de que Inés había sido abandonada, pensé inmediatamente que mi trabajo como analista sería mostrarle hasta qué punto su fobia de hoy era el resultado del abandono de ayer. También esperaba, aunque más adelante, llevar a Inés a imaginar y revivir el desgarramiento que puede sentir una bebé abandonada cuando percibe, confusamente, que ha perdido las mil sensaciones que la unían a su mamá. Yo me decía que, si Inés lograba revivir el abandono, podría relativizarlo, es decir, darse cuenta de que su abandono no era toda su vida, sino solo una parte de ella, aunque fuera la más trágica.Fue la sesión en la que se produjo la reviviscencia del dolor del abandono, tras la cual vimos bajar la intensidad de su angustia fóbica. ¿Qué sucedió? Inés estaba desesperada. Me contó que acababa de recibir una carta certificada del propietario de su vivienda en la que le informaba que debía dejar su departamento, departamento que se había convertido en su refugio. Al escucharla me conmoví, porque sentí hasta qué punto perder su casa era para ella perder su capullo, una parte de sí misma. En seguida pensé en la Inés-bebé, descubriendo instintivamente que su madre ya no volvería más. Incluso visualicé la escena en la que la bebé, sintiéndose abandonada, grita y se repliega en su vacío interior. Fue una escena mental fugaz y la imagen, aunque borrosa, fue muy sugestiva. En ese momento, aunque me mantuve lúcido en mi rol de terapeuta, me convertí en el bebé que se marchitaba. Entonces, con mucha delicadeza, me dirigí a Inés y le dije que el desgarramiento que significaba dejar su departamento me hacía pensar en la pequeña Inés que, en brazos de su niñera, lloraba y lloraba hasta desvanecerse de agotamiento. Cuando Inés me oyó, quedó profundamente conmocionada. Me pareció entonces que, al describirle la escena que yo imaginaba, había despertado en ella la emoción de la bebé abandonada. Nunca olvidaré esta experiencia de una reviviscencia compartida. Diría que el análisis de Inés, nuestro análisis, se dividió en dos tiempos: antes y después de la reviviscencia común del abandono. Como le dije, después de esta sesión, la intensidad de su angustia fóbica se redujo considerablemente. Inés ya no necesitó venir acompañada a sus sesiones, y su miedo a la calle se transformó en un miedo tolerable de la multitud. Terminamos el análisis poco tiempo después de ese magnífico momento de creación, cuando juntos supimos revivir una emoción antigua.

Hoy me he enterado de que Inés trabaja como guionista de series de televisión. Recuerdo que durante el último año de terapia ella me leía en sesión fragmentos de su diario íntimo, escritos con mucho talento. A veces le pedía que me dejara leerlos en voz alta. Al hablar de la pasión de Inés por la escritura, no puedo evitar pensar que el análisis transformó el dolor de su abandono en una necesidad de escribir.Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!