08/11/2025

Los nombres de América: en qué se diferencian los términos que aluden a la región y por qué es importante usarlos correctamente

Fuente: telam

Iberoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica no son sinónimos, sino conceptos que contienen diferentes orígenes, historias e intereses y determinan la forma en que nos percibimos y el lugar que ocupamos en el mundo. Las especificidades de las denominaciones, sus raíces y fronteras

>El ejercicio de la palabra, en su más prístina acepción, es la herramienta fundamental del pensamiento. Sin embargo, su uso descuidado o la asimilación de conceptos ajenos a nuestra historia pueden convertirse en una trampa insidiosa, una suerte de veneno lento que erosiona la comprensión de nuestra propia identidad. En el inmenso y complejo rompecabezas de los territorios americanos que hablan lenguas romances, tres términos se entrelazan y se confunden en el discurso público con una ligereza pasmosa: Iberoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica. Lejos de ser sinónimos intercambiables, cada uno de ellos es un universo de matices, un testimonio de historias, intereses y, en algunos casos, de estrategias políticas que nos invitan a un ejercicio de memoria y precisión, por fuera de las generalizaciones que tanto daño han causado.

Empecemos por el término más sencillo y, a la vez, el más preciso en su alcance lingüístico: Hispanoamérica. La palabra, que proviene del latín Hispania, se refiere, de manera estricta, al conjunto de naciones del continente americano cuya lengua oficial es el español. Aquí no hay espacio para la ambigüedad. La definición es clara y se limita al ámbito del idioma. En este sentido, Hispanoamérica incluye a los dieciocho países de habla hispana en América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de Puerto Rico.

Sin embargo, hay que ser prudentes. Como bien aclara la Real Academia Española, “hispanoamericano” se refiere exclusivamente a la América de habla hispana y no incluye a España, de la misma forma en que “hispano” puede referirse tanto a la península ibérica como a la cultura española en América. La precisión es clave para evitar la confusión entre el legado cultural y la realidad geopolítica actual.

El concepto de Iberoamérica, por lo tanto, es más amplio en su alcance geográfico y lingüístico. Nos habla de una herencia común que trasciende la frontera del español para abrazar también la del portugués, la otra gran lengua de la península. La Comunidad Iberoamericana de Naciones, por ejemplo, es un foro que agrupa a los 22 países de lengua española y portuguesa de América Latina y la península ibérica, lo que demuestra la vigencia y el uso formal de esta denominación en el ámbito de la diplomacia y la cooperación.

Los ideólogos franceses, como Michel Chevalier, concibieron el concepto de “América Latina” como una forma de agrupar a las naciones del sur del Río Grande bajo una supuesta afinidad cultural con la “Europa latina”, es decir, Francia. El objetivo era claro: establecer una “hermandad latina” para contrarrestar el creciente poder de la “América anglosajona”, liderada por Estados Unidos, y de paso, justificar una intervención en la región. La expedición francesa a México, con el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo, fue la manifestación más grotesca de esta ambición.

Es cierto que, con el tiempo, el término se popularizó y perdió su carga original, convirtiéndose en el más utilizado en los medios y la academia. Sin embargo, el origen no debe ser olvidado. Cuando hablamos de Latinoamérica, estamos usando un concepto que, en su nacimiento, buscaba diluir la herencia hispana y portuguesa y colocar a las naciones americanas bajo el paraguas simbólico de una potencia imperialista ajena a nuestra historia.Además, su definición es la más laxa. Incluye a todos los países de América que hablan una lengua derivada del latín, lo que no solo abarca el español y el portugués, sino también el francés de Haití, la Guayana Francesa, la Martinica y Guadalupe. Un haitiano, por ejemplo, es latinoamericano por hablar francés, pero no es ni hispanoamericano ni iberoamericano, ya que Francia no pertenece a la península ibérica y no habla español. Un brasileño, por su parte, es iberoamericano y latinoamericano, pero no hispanoamericano. Un argentino, en cambio, es hispanoamericano, iberoamericano y latinoamericano, lo que demuestra la superposición y la complejidad de los términos.El término Hispanoamérica, por su precisión, nos remite a la herencia española, una herencia que, por conflictiva que sea, es innegable. Nos recuerda que, más allá de las diferencias nacionales, compartimos una lengua, una cultura y una historia que nos une. Es una definición que apela a la raíz, al tronco común.

El término Latinoamérica, en cambio, es foráneo, un concepto importado que, al diluir nuestra especificidad en una categoría más amplia, nos aleja de nuestras raíces más profundas. Es una definición que, en su origen, fue una herramienta de dominación y que, en su uso actual, sigue ocultando la especificidad de las herencias culturales. Una palabra que, si bien se ha naturalizado, nos interpela y nos lleva a preguntarnos si la elección de un nombre puede borrar la historia.

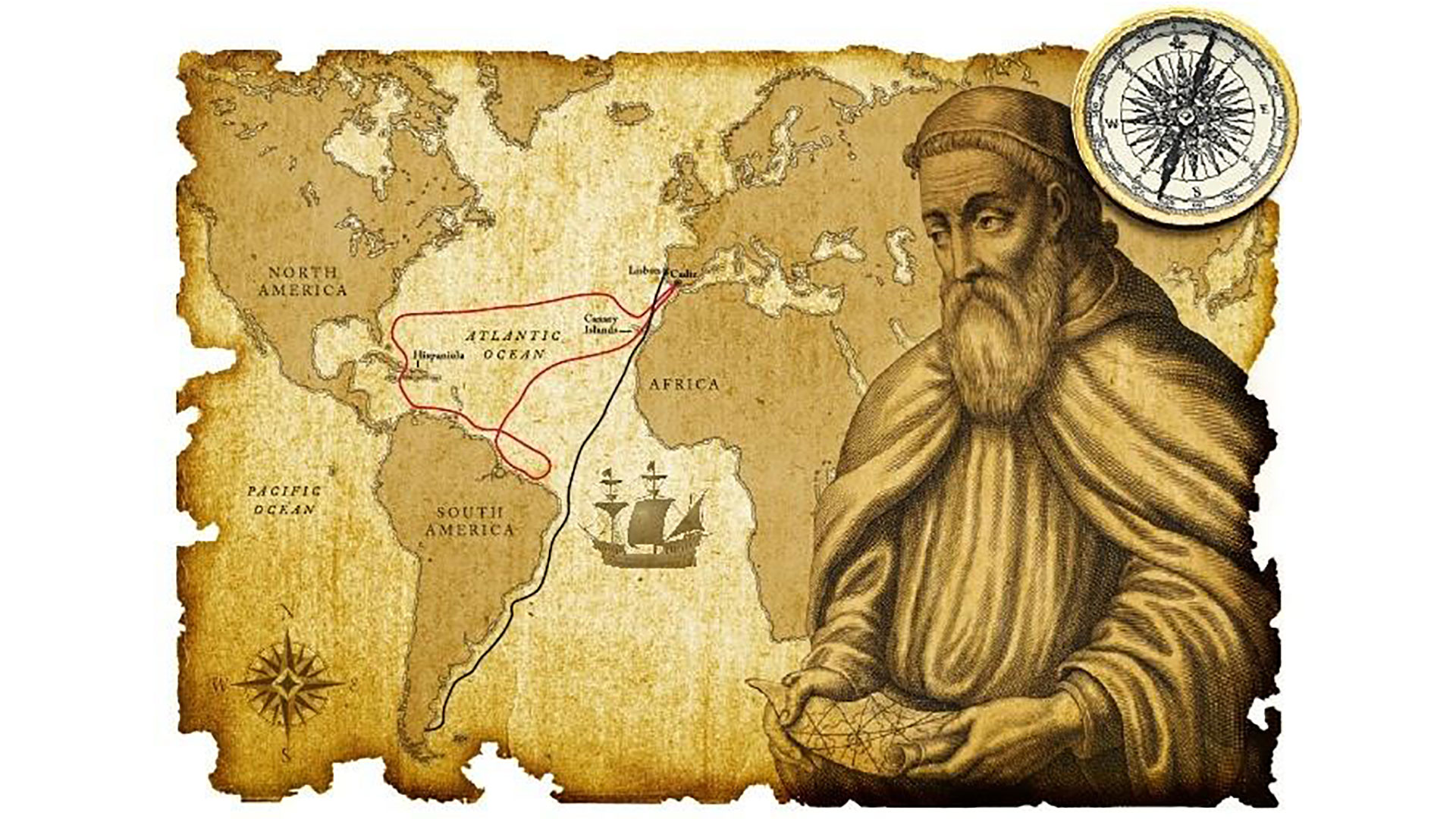

Pero en nuestro amplio y basto continente, tenemos otro pequeño tema lingüístico: “América” sí, así a secas, y “los americanos”. Cualquiera que lea esta nota pensará en el continente, pero no. Estoy hablando de los habitantes de los Estados Unidos de Norte América. ¿Por qué solo ellos son los “americanos”? ¿No lo somos todos lo que habitamos este continente? Sería como decir que solo son europeos los franceses. Vamos a desmarañar un poco este tema. El tema proviene del inglés. En inglés no existe un gentilicio equivalente a “estadounidense”. Por eso, su uso de american es natural para ellos, pero no debería replicarse en español, donde sí existe un término adecuado.El relato comienza, entonces, con este navegante y cartógrafo florentino que participó en varias expediciones a las costas de Sudamérica entre 1499 y 1502. A diferencia de Colón, quien murió creyendo que había llegado a las Indias, Vespucio tuvo una revelación. En su célebre carta Mundus Novus, escrita en 1503, argumentó con convicción que las tierras exploradas no eran parte de Asia, sino un continente completamente nuevo.

Este escrito, que revolucionó la geografía del Renacimiento, llegó a manos del cartógrafo alemán Martin Waldseemüller y un grupo de eruditos de la Academia de los Vosgos. Impresionado por la visión de Vespucio, Waldseemüller decidió rendirle homenaje de una manera que ningún otro navegante había recibido.En conclusión: en un mundo globalizado donde las identidades se disuelven y las fronteras se vuelven porosas, la precisión en el lenguaje es más importante que nunca. No se trata de eliminar un término u otro, sino de usarlos con conciencia, conociendo su origen y su alcance. Cada palabra es una llave que abre una puerta a un mundo de significados. Depende de nosotros elegir la llave correcta para entender la compleja y fascinante historia de nuestra América. De lo contrario, seremos víctimas de la desidia y la falta de rigor, y continuaremos confundiendo los mapas que nos guían. Y esa, en última instancia, es la verdadera derrota de la palabra.

Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!