02/11/2025

Juventud, ¿divino tesoro?: una historia de la intensa relación entre jóvenes y política en Argentina, del 1900 a Milei

Fuente: telam

La historiadora argentina Valeria Manzano conversó con Infobae Cultura a raíz de su última investigación. ¿Son las juventudes el motor de cambio o el gran segmento a cooptar?

>¿Qué significa ser joven hoy? ¿Qué significó en el pasado? ¿Y en el pasado del pasado? ¿Qué significará en el futuro? ¿Y en el futuro del futuro? De la “flor amable de la juventud” de Semónides de Amorgos a “juventud divino tesoro” de Rubén Darío y “Morir joven” de Natos y Waor hay un camino largo, larguísimo, sinuoso, conflictivo. Y todo se agudiza cuando hablamos de juventudes politizadas. ¿Para quiénes era posible ser joven? Hay toda una discusión ahí“, dice la investigadora Valeria Manzano.

La historiadora acaba de publicar Historia de la juventud en la Argentina de los siglos XX y XXI donde establece un recorrido por eso que, en apariencia, representa un rango etario, pero es algo mucho más abierto y opaco. “Durante mucho tiempo los que podían ser jóvenes eran los estratos más acomodados de las sociedades premodernas o de la modernidad temprana. Pero otros dicen que no. Por ejemplo, las pandillas de Nueva York del siglo XIX: jóvenes que desarrollaban tradiciones propias de las culturas juveniles”. “Lo que cambia en el siglo XX —continúa en entrevista con Infobae Cultura—, a mi entender, con diferentes intensidades y en diferentes lugares del mundo, pero vamos a pensar en la Argentina, son tres cuestiones claves. Una tiene que ver con las capacidades del Estado: preguntas sociales o sociodemográficas: un sistema de edad en el cual la juventud tenga un lugar. Ahí tenés dos elementos: la ampliación de la escolarización secundaria y el establecimiento del servicio militar obligatorio >“En segundo lugar, la emergencia de la política de masas. Cuando surgen partidos, no solo partidos modernos, se van dotando también de sus ramas juveniles, y aparecen ciertos significados, ciertos posicionamientos”, dice esta historiadora, investigadora del Conicet y profesora en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Otro de sus libros, publicado también este año, se titula La última ilusión: la crisis de la revolución en América Latina, 1979-1991.El tercer elemento es la cultura de masas, posiblemente “el que tuvo mayor pregnancia”. “La cultura de masas enseñó a los jóvenes a ser jóvenes. Los toma, les ofrece un lenguaje, les ofrece una serie de experiencias afines, una estética común” Si en los setenta hubo un proceso de “juvenilización de la cultura de masas por completo”, Manzano encuentra puntos de contacto con la década del veinte, la primera posguerra: “Una implosión de las bases de esa cultura con la radio y las revistas ilustradas”.Entonces, en el año 2018 y bajo el sello de Fondo de Cultura Económica, publica La era de la juventud en la Argentina: cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla. “Quedó chico, no necesariamente para lo que yo quería decir sobre los sesenta, pero sí para una historia de la juventud. Porque siempre tuve la sospecha de que esa irrupción juvenilista tenía que entenderse en el largo plazo y en todos sus clivajes. Había muchas cosas escritas pero no una historia a largo plazo de la juventud”, explica.

—En el libro marcás que en la historia de la juventud se puede ver una producción de desigualdades y jerarquías. Y así como la cultura de masas logra que, con la juventud, el capitalismo pueda seguir expandiéndose, por otro lado, y sobre todo en los setenta, la juventud aparece como un factor clave de crítica al capitalismo. ¿Existe ese doble juego en la juventud?—El libro se ocupa fundamentalmente del siglo pasado pero también de este, y referís a las juventudes kirchneristas, a la ola feminista del Ni Una Menos y a los militantes de Milei. ¿Qué se continúa y qué se corta en esta época?

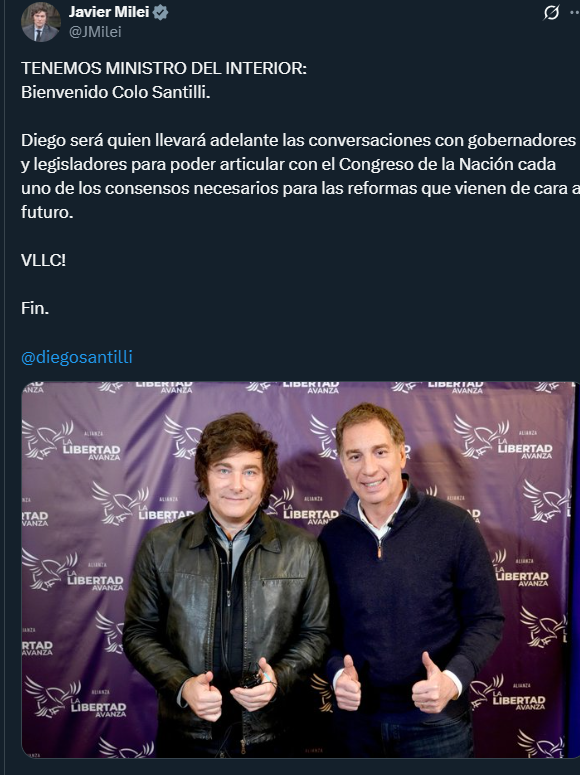

—La predisposición de las opciones políticas que se plantean como opciones políticas de masas es interpelar a las juventudes. Eso es una línea de continuidad que podríamos marcar para la Argentina desde el nacimiento de la UCR, que nace la Unión Cívica de la Juventud, hasta La Libertad Avanza. Un partido que proponga constituirse como un partido de masas con cierta relevancia dentro de la arena política recurre, atrae e interpela a las juventudes. Porque no todas son o fueron así. Si uno piensa en la década del noventa, la Alianza, por ejemplo, no tuvo ni siquiera el interés por interpelar a ese segmento. Otra, que yo la pongo un poco en cuestión, siempre en relación con la política, está en la radicalización. Hay quienes creen que las juventudes dentro de las grandes constelaciones, de izquierda a derecha, si uno quiere seguir hablando de eso, que yo creo que sí, tendieron a localizarse siempre dentro del polo más radicalizado. Y esto uno puede entenderlo, por ejemplo, para la tradición bolchevique, pensando que para la Tercera Internacional se funda sobre las bases de los encuentros de las juventudes socialistas que se oponen a la guerra en 1915, o las bases de esa Tercera Internacional, incluso antes de la Revolución Rusa. Incluso pensando en las derechas en Argentina: en la década del treinta la Alianza de la Juventud Nacionalista se funda poniendo en el nombre la palabra juventud. Pero en América Latina, la politización en torno a la reforma universitaria no iba en el sendero más radicalizado. También se puede pensar en la década del ochenta, en ese momento de repolitización fuerte de la primavera democrática, que tampoco iba en el sendero de la radicalización. Pareciera que la política de masas necesita basarse en la movilización juvenil. Pero también está el ejemplo de una derecha que aparece en los sesenta y definitivamente en la década del ochenta: el liberalismo de la UCD.—Tenemos muchísimas cuestiones con giros tecnológicos que tienen que ver con giros en las subjetividades. Y ahí estamos hablando de una prehistoria directamente, de lo que nuestro mundo se reconfigura con la era digital.

—Movilizarse siempre significó salir a la calle, concentrarse en un punto colectivamente y de forma presencial. Hoy en día la fuerza de esa juventud de derecha no radica en la calle. Y por otro lado, durante todo el siglo XX las juventudes de derecha solían ser, al menos así se mostraban, hijos de la oligarquía. Por el contrario, las juventudes mileistas no tienen ese rasgo central.—¿Cómo decanta esa tensión?

—En la escala estructural tiene que ver con las características del mercado de trabajo y también con las subjetividades. Y es este cuestionamiento que parece, especialmente entre los varones más jóvenes, donde el Estado es percibido como un obstáculo frente a las posibilidades de lo que ellos llaman el “mejorismo individual”. Yo puedo estar mejor en tanto y en cuanto el Estado no me saque, no me quite. Y me parece que ahí es donde más yo pondría el foco: en las reconfiguraciones del mercado de trabajo. Porque estas nuevas camadas, los nuevos cortes juveniles, ya entraron a un mercado laboral muy diferente al que se conocieron, incluso en crisis, durante buena parte del siglo XX. En la década del noventa, en el momento de la organización de trabajadores desempleados, en el momento crítico, sobre todo en la segunda mitad de la década, era traumática la experiencia de estar diciéndole adiós a un tipo de reestructuración del mundo del trabajo y todo lo que eso significaba para las subjetividades. Pero se le estaba diciendo adiós a algo. A partir de ahí estamos hablando de una perspectiva en torno a lo laboral y a su horizonte que es realmente muy diferente. Uno tiene en cuenta las economías de plataformas, pero no es solamente eso. Es pensar que ese a futuro, al que se le dijo adiós en la segunda mitad de la década del noventa, no existe de la misma manera.—¿Creés que la juventud, a lo largo de la historia argentina que analizás, ha sido un motor para la política o, por el contrario, una masa a la cual cooptar?—¿Cuál sería?

—Hay una idea muy instalada en el sentido común: cuando se es joven se es de izquierda y cuando se es adulto se es de derecha. ¿Qué tan cierto es? ¿Alguna vez fue cierto eso?

Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!