07/10/2025

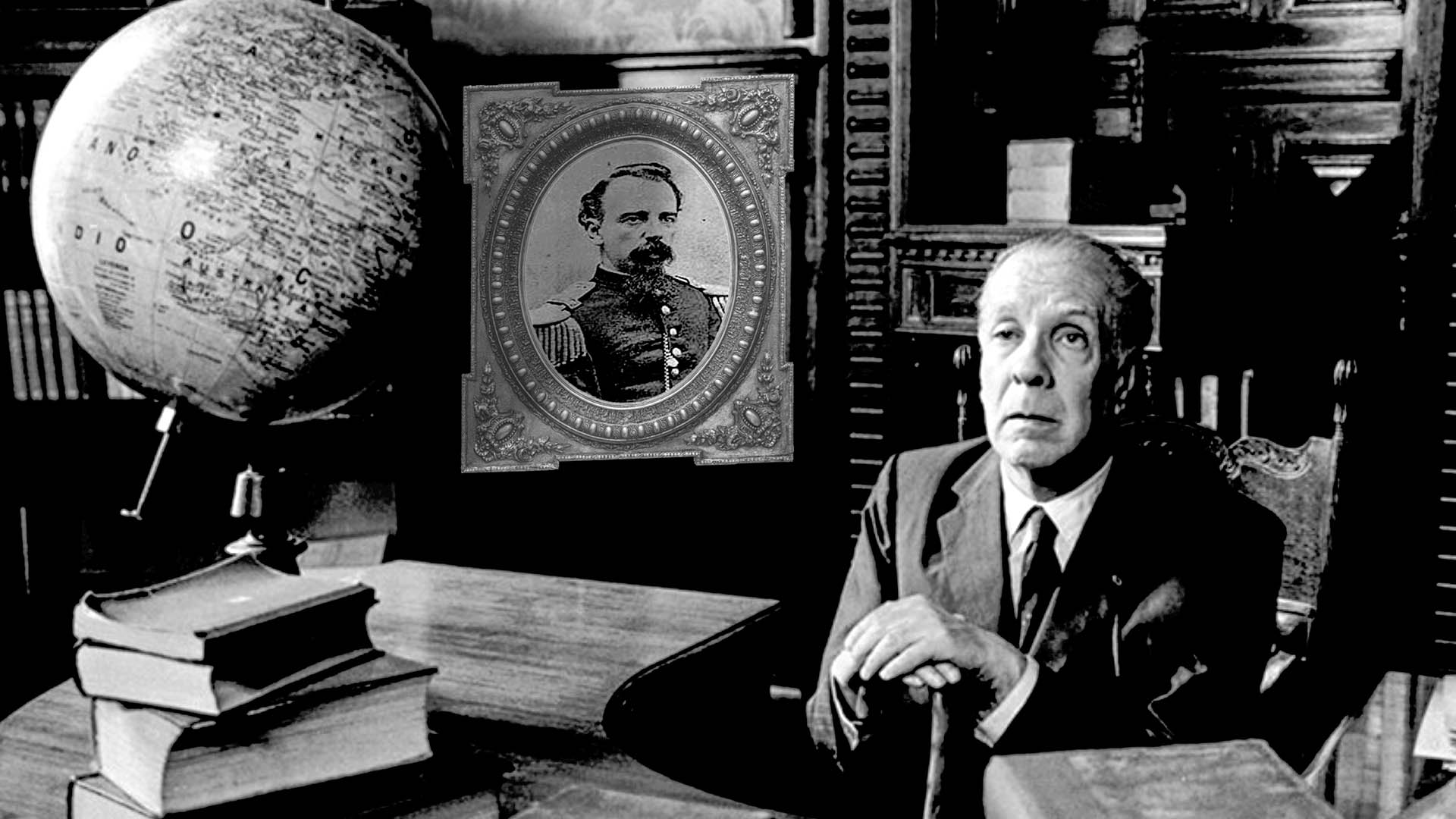

¿Por qué ocultó Borges sus libros de juventud? “Luna de enfrente” e “Inquisiciones” cumplen 100 años

Fuente: telam

En 1925, dos años después de su gran debut, “Fervor de Buenos Aires”, llegaron dos títulos algo incómodos. Pero, ¿por qué? ¿Qué pecados había ahí? ¿Vale la pena leerlos o conviene piadosamente olvidarlos, como quiso su autor?

>Borges nunca escribió un libro: lo que hizo más bien fue agrupar en formato libro los breves ensayos, poemas y cuentos que iba publicando regularmente en revistas y diarios. Cuando la fama asomó, empezó a entender que en realidad toda su obra era un solo libro, un libro de arena, de múltiples entradas y salidas, que no se leía de principio a fin sino en un desorden creativo al que era invitado el lector, a la manera como se leen sus grandes libros amados como Las mil y una noches o la Biblia, o también como se lee hoy en Internet, en fragmentos y a los saltos: ese libro laberíntico y abierto repleto de epifanías son sus Obras completas. Por esa época, pasados los cuarenta años, empezó a manipular a través de ediciones y correcciones sus textos del pasado: esa serie de operaciones fue tan genial como los textos en sí; es lo que hace que la podamos leer infinitamente.

Hay tres Borges: el joven impotente, extrañado y peleador (1919-1929), el del raid creativo 1938-1953, en que después de la muerte de su padre y de un accidente que casi lo mata escribe los cuentos que lo llevan a la cima de la literatura del siglo XX (1930-1938 sería el prólogo a ese momento), y el Borges ciego o casi ciego (1955-1986), que dicta primero poemas y luego cuentos y, Homero al revés, hace el pasaje de la escritura a la oralidad y alcanza la fama, la felicidad, la gracia y la inmortalidad. Este Borges último se ocupa de escamotear al primero, de reeducarlo a posteriori. Ese gesto de borroneo del Borges joven es una invitación a leer al joven original, el que quiso ser ocultado por el anciano.Hace cien años, en 1925, Borges publicó Inquisiciones, su segundo libro, el primero de ensayos, y Luna de enfrente, su segundo libro de poesía. Inquisiciones nunca fue reeditado en vida de Borges; ni ese ni los otros dos libros de ensayos que publicó en los años veinte (El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos) fueron incluidos en sus Obras Completas. Si bien María Kodama tomó la acertada decisión de publicarlos como libros separados en 1993, siete años después de la muerte de Borges, la decisión del autor de no incluirlos en sus Obras Completas se respeta hasta hoy. En su Autobiografía, Borges desdeña esos libros “absurdos”, y en los años setenta llegó a negar su existencia ante una pregunta de un estudiante en una charla en una universidad estadounidense.Borges no pudo ocultar del todo los tres libros de poesía que publicó en los años veinte (Fervor de Buenos Aires en 1923, Luna de enfrente en 1925 y Cuaderno San Martín en 1929), pero los fue sometiendo a lo largo de los años a un proceso de transformación. Muy pocas personas han leído las versiones originales de estos tres libros: sus primeras ediciones tuvieron tiradas de trescientos ejemplares, y todavía no se hicieron las ediciones facsimilares que espera el círculo apasionado de expertos y fanáticos de Borges.¿Qué tenían esos seis libros de juventud que parecían quemarlo? ¿Qué pecados había ahí? Su intento de ocultarlos y escamotearlos, ¿no terminó siendo una manera de generar una inquietud, un mensaje para nosotros, lectores del futuro? ¿Vale la pena leer esos libros (los de poesía se encuentran en Internet) o conviene piadosamente olvidarlos, como quiso su autor?Vamos por partes. ¿De qué se arrepiente Borges? Los prólogos en estado de gracia que escribe en 1969 a sus libros de poesía (Borges, prologómano, venía con manual de instrucciones) nos dan muchas pistas, aunque algunas sean equívocas: en el prólogo a Fervor de Buenos Aires dice que el muchacho de 1923 “ya era esencialmente” el señor de 1969, pero en el de Luna de enfrente es más severo: dice que a esas composiciones “las siente ajenas”. El desdén por el hoy centenario Luna de enfrente se explica por otro comentario de Borges, escrito poco después en el ensayo “Profesión de fe literaria”, incluido en El tamaño de mi esperanza, en el que se refería a su segundo libro como uno sobre un barrio en el que había gozado y padecido “un amor que quizás fue grande”. Las huellas de su amor por Norah Lange, la escritora pelirroja que se casó poco después con su rival Oliverio Girondo, aparecerían por todos lados en la obra de Borges: en la Beatriz Viterbo de “El Aleph” en 1945, en la “Ulrica” de 1975 y antes, por todos lados, en Luna de enfrente, por ejemplo en “Último sol en VIlla Ortúzar”, alusión a la casa de la calle Tronador de las Lange que Borges convertirá años más tarde en “Último sol en Villa Luro”: con las emociones mezcladas, con el pudor retrospectivo del sufrimiento amoroso, Borges hará un ejercicio de manipulación geográfica, convertirá el despiste vital en una caza del tesoro por los barrios, en una exploración por la ciudad. “Último sol”, dicho sea de paso, es un hallazgo verbal al que le encontrará el mejor de los usos un par de décadas más tarde, para la visión alucinada de la Pampa del posadero tullido Recabarren en “El fin”, el cuento en el que le sugiere a José Hernández un mejor final para el Martín Fierro: “La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño”.¿De qué se arrepiente, entonces, Borges? De ser un poeta español (es decir, un poeta algo solemne), de sus excesos de vanguardismo criollista, de algunas críticas a su familia (en el poeta “Rosas” suprime adjetivos como “desamorada” o “lastimoso”), de la exhibición indecorosa del infortunio amoroso o el deseo sexual (el poema “Jardín botánico”, en el que el poeta busca a la hermana mayor de una niña que le parece linda es suprimido de cuajo en las ediciones posteriores) y de lo que él consideraba errores ideológicos (cierta fascinación con el nacionalismo que la Segunda Guerra y el peronismo corregirán, sin que Borges deje de sentirse nunca, veladamente o no, amorosamente argentino y porteño). El Borges que corrige sus poemas está en estado de gracia, pero muchas veces sus correcciones parecen más fruto del fastidio o la impaciencia. El proceso de aceptar al joven que fue producirá en 1970 otro cuento al hueso, “El otro”, en el que el Borges viejo y el joven se encuentran de manera fantástica en un banco frente a un río (el Charles en Boston el viejo, el Ródano en Ginebra el joven), y el viejo le da lecciones estética y de política, aunque se resigna a no corregirlo. Es un cuento que resuena con otro de sus cuentos más famosos, “Las ruinas circulares”, que es entre otras cosas un cuento sobre no tener hijos.¿Vale la pena leer los seis libros del joven Borges? Sin duda. Quien los lea se tropezará hoy con adjetivos alambicados y con excesos coloquiales (ensayos donde escribe “soledá” o “rosao”), pero también con intuiciones poderosas, poemas sublimes y con un hombre que nos convence de que la aventura del lenguaje vale la pena, que empieza a descubrir que la historia de la obsesión con la literatura se puede convertir en una historia interesante de leer.En los libros de ensayos, Borges no sólo amasa las ideas de sus cuentos futuros (en un artículo sobre un escritor uruguayo y en la primera reseña del Ulysses de Joyce escrita en español late “Funes el memorioso”, en su análisis de cómo José Hernández copia las coplas españolas está “Pierre Menard, autor del Quijote”, largo etcétera) pero además son textos que, con la inevitable hojarasca, nos revelan a un nuevo Borges, a un desconocido conocido.

Campo de pruebas del joven excitado o infeliz, los poemas y ensayos de los veinte son un manantial tapado por las guapeadas herméticas e intelectuales, pero ahí están ya las cuatro o cinco ideas del estilo Borges: la de que se trata de encontrar la intersección entre lo íntimo y lo universal, la de que en un instante de toda vida se cifra toda destino, la de que el valor y la cobardía (la ida y la vuelta, Aquiles y Ulises) se entreveran en todo ser humano, la idea de que la mejor manera de ser argentino es fingir no serlo, la de que su obra será una obra de fronteras entre géneros, tiempos y lugares. Cien años más tarde, el joven Borges hace un nuevo reveal.Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!