22/10/2025

Ese analista: cuando los pacientes de Jacques Lacan contaron lo que pasaba en el consultorio

Fuente: telam

¿Y si quienes cuentan un tratamiento son quienes lo hicieron? Respuestas duras, el tema del dinero y qué es ir a fondo en dos libros de quienes pasaron por ese diván

>Un amigo que está haciendo una estadía en una Universidad norteamericana, me cuenta que allí el psicoanálisis tiene lugar en el Departamento de Artes. Es una sub-rama de Teoría y Crítica Literaria. Tal vez así se haya cumplido el designio borgeano de considerar la ciencia freudiana como un sub-género de la “ciencia-ficción”.

Es claro que para el american way of life, que domina buena parte del modo de vivir en este mundo, el psicoanálisis es una práctica vetusta, perimida, superada. En sociedades que precisan efectos terapéuticos rápidos, que claman por la eficacia y, en particular, por criterios estandarizados, la idea de una cura por la palabra libre, es inquietante.Como teoría aplicable a fenómenos sociales, que se articula a variables políticas (nunca falta quien pregunta por el Edipo de tal o cual presidente); que incluso sirve para interpretar los cambios en los hábitos culturales, está permitida. Como método clínico, ahí comienzan los resquemores.Podríamos proponer que existe un falso debate actual entre psicología basada en la evidencia y psicoanálisis. Desde el punto de vista del sentido común, decir que una está basada en la evidencia parece una afirmación implícita de la falta de cientificidad del otro.

El psicoanálisis tiene su criterio de validación, a través de lo que se llama “lógica del caso” y que depende de la aplicación del método clínico de esta práctica. Este método se basa en una regla (la asociación libre) que condiciona una experiencia a la que se responde con variables técnicas específicas (sobre todo, interpretación y transferencia) para que se produzca una reformulación del padecimiento con indicadores puntuales (síntomas).

Esto es lo que se investiga sistemáticamente a partir del caso clínico. Por eso el análisis requiere una traducción del sufrimiento. Por ejemplo, alguien llega a la consulta con lo que –descriptivamente– se diagnosticaría como trastorno de ansiedad– y a través del método, después de un conjunto de entrevistas, ese fenómeno se ordena de acuerdo con conflicto estructural (hipotéticamente: exigencia superyoica).Lo que no puede faltar en esa traducción es que ese conflicto se actualice en la escena analítica (por ejemplo, en relación al tiempo de la sesión) como vía de confirmación de la hipótesis del analista. Esta vía de confirmación tiene una función metodológica en la construcción del caso.El falso debate entre psicología basada en la evidencia y psicoanálisis, no solo hace creer que hay un único modo de acreditar validación científica, sino que también hace que los analistas no se dediquen a estudiar mejor cómo trabajar con un método clínico en el sentido estricto de la palabra.Un caso no es el relato de un tratamiento, sino que es la secuencia organizada de un trabajo de investigación que, además, cumple una función terapéutica. En este punto, cabe la pregunta: ¿quién escribe el caso?Un psicoanalista no puede ser ingenuo respecto del modo en que escribe su práctica. No aplica un protocolo; el caso no es un resumen con toda la información del tratamiento, sino un recorte específico para dar cuenta de la historia de un sufrimiento y su transformación a lo largo del análisis en función de las intervenciones del analista.

Sin embargo, lo que me interesa en este punto es que a veces son los mismos pacientes quienes buscan dar cuenta de su experiencia de tratamiento. ¿Qué lleva a alguien a querer narrar su análisis? Los motivos pueden ser diversos, pero lo más frecuente es la intención de contar lo que implicó ese encuentro, no solo con el psicoanálisis, sino con un analista.En un relato de análisis, nunca encontramos a un analista ideal ni a un paciente ideal. Es el relato de lo que podría haber sido diferente, hasta de lo que salió mal (si lo pensamos desde el punto de vista de un canon), de un fracaso que también revela un aspecto propicio, porque ese desencuentro permite que dos seres humanos se encuentren.

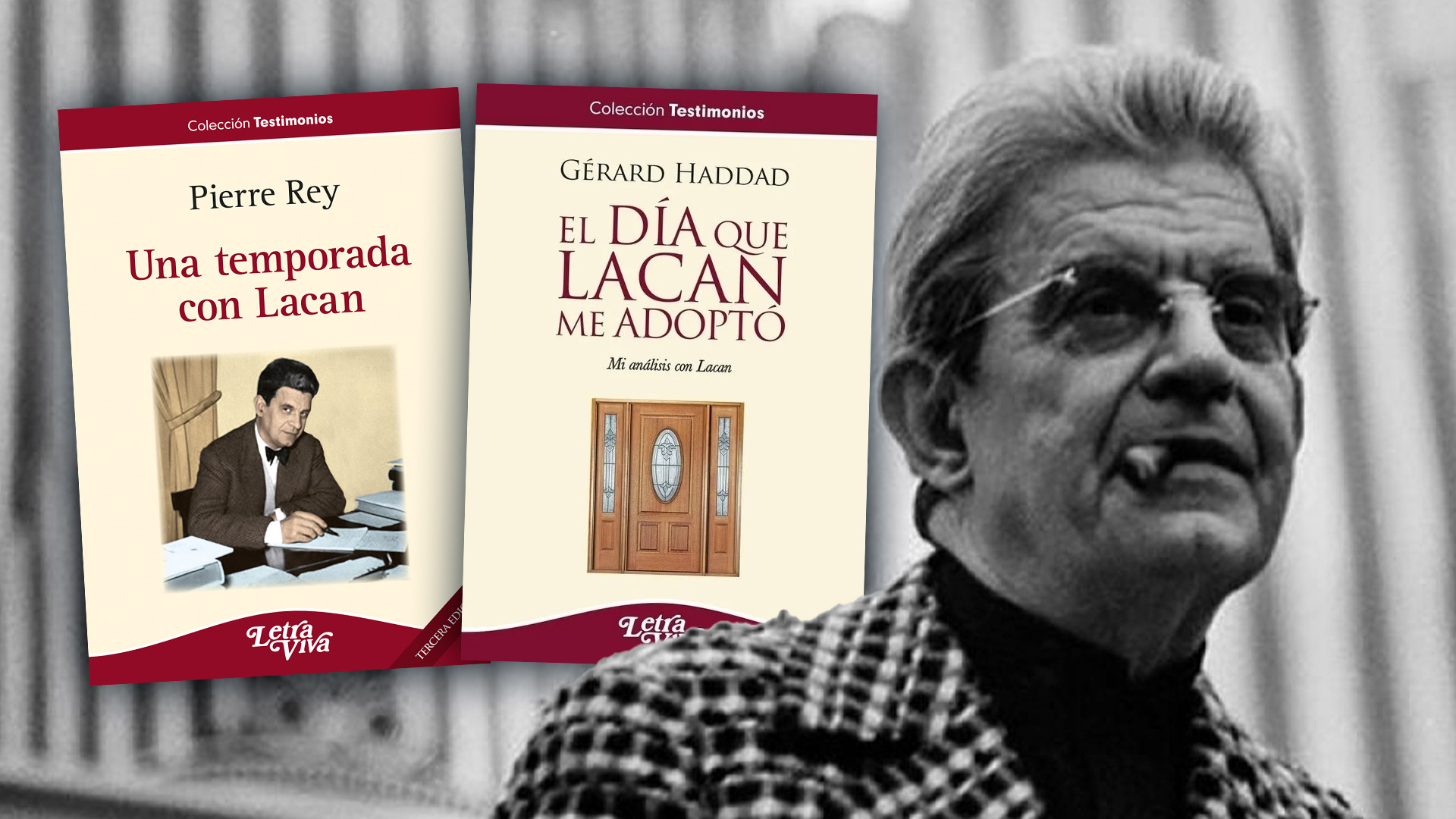

En esta ocasión, voy comentar dos libros de pacientes de Jacques Lacan.Un día Pierre Rey llama al consultorio de Jacques Lacan para pedirle una entrevista. Antes de acordar día y hora, Lacan hace una primera intervención. Le pregunta “¿Por qué?”. La respuesta es honesta “No le encuentro la vuelta”. Entonces Lacan acepta.Lacan lo recibe y después de escucharlo durante un buen rato, le pide que vuelva al día siguiente. Mientras lo despide, no le suelta la mano. El escritor ve la sala de espera colmada y se siente recibido como alguien de la nobleza –quizá haciéndole un homenaje a su apellido.

Es muy divertido leer esta secuencia. Lacan nunca le pide el pago de las sesiones, solo le pide que vuelva. Es el hombre quien se desespera, se enoja, le dice que no puede, que ya no volverá, etc. Sin embargo, vuelve.

Solo el sentido común confunde lo extraordinario con lo extravagante; solo la moral de turno deja de tener en cuenta que en el consultorio de Lacan eran recibidos esos pacientes que nadie quiere atender; solo quienes viven en el tiempo de los relojes olvidan que los actos se deciden en instantes.

Rey testimonia de algo que también dicen otros que fueron sus pacientes. Que una cita con Lacan era un verdadero encuentro con él. Como aquella vez en que, con rabia, le espetó: “¿Acaso usted imagina que yo no soy tan inteligente como usted?”.

En este punto, Rey se da cuenta de que no tiene sentido rivalizar con Lacan; lo mismo hubiera sido tratar de seducirlo. Era en vano. Rey cede su corona: “A partir de ese momento, acepté quedar al desnudo, no busqué otra cosa que entender”. No obstante, “cuanto más avanzaba, menos entendía. Cada paso adelante abría un nuevo territorio de mi inconsciente”.

En otro contexto, por ejemplo, le pide al paciente que regrese al día siguiente a las 6.00. Rey cuenta que siempre tuvo dificultades para despertarse por la mañana. Lacan aclara: “A las 6.00 AM”. Rey sale conflictuado, ¿qué hará esa noche? ¿Dormirá, con miedo a quedarse dormido? ¿Pasará de largo?

Leamos otro fragmento, que da cuenta del tono singular de este análisis: “Desde su existencia, el ser humano no posee más que una certidumbre: la de su muerte. Por silogismo, es fácil deducir de lo anterior el deseo de muerte inconsciente contenido metafóricamente en cualquier búsqueda de certezas”.

Las páginas de este testimonio demuestran la experiencia de alguien que se analizó para buscar su verdad subjetiva, no para estar seguro ni tranquilo. Esto lo demuestra el recuerdo del día en que, después de cierto tiempo, Lacan le dice a Rey: “He decidido tomarlo como paciente”.

A veces lo más importante es encontrar las coordenadas de un nuevo comienzo.

Gérard Haddad era un ingeniero agrónomo –reconocido técnico en el cultivo del arroz– que, a partir del análisis con Lacan, estudia la carrera de medicina y regresa a sus raíces en el judaísmo, con el fin de situar cómo este (las referencias talmúdicas) influye en la estructura misma del psicoanálisis.El día que Lacan me adoptó comienza con el recuerdo de la vez en que, por temor ante la locura, el protagonista decidió en su juventud dedicarse a una carrera próspera. Volverse funcional puede ser a veces la mejor manera de evitar esos síntomas que pujan porque la vida se replantee en su fundamento.

En un análisis, el sufrimiento no es un mero malestar que deba ser erradicado, o bien reemplazado o sustituido por un comportamiento ideal. Se sufre, es cierto, pero esa certeza no es verdadera: el primer paso está en descubrir que no es en vano; incluso alguien puede hacer muchas cosas para obtener beneficios del sufrimiento.Del testimonio de Haddad, una de las cuestiones más interesantes es cómo muestra que Lacan era un profesional que, sin juzgar, nunca era neutral. Antes que responder por un tipo de ideología, ni siquiera la de un supuesto saber analítico, cada una de sus preguntas estaba orientada a que el paciente (el padeciente) hiciera una elección.

Las sesiones eran cada vez más cortas. A veces el paciente no terminaba de acomodarse en el diván que Lacan ya interrumpía la sesión y le decía “Venga mañana”. Al igual que Rey, Haddad se queja de los honorarios, le dice que no tiene dinero y Lacan lo atiende sin cobrar, lo confronta con que él mismo –el paciente– es quien hace del pago un problema. Mucho se ha escrito sobre Lacan y el dinero, sin tener en cuenta de que tiempo y dinero son las dos variables fundamentales de la transferencia.

El descubrimiento freudiano, que Lacan continuó, es el de que el amor implica traición: los neuróticos aman traicionando. Es la definición misma de síntoma histérico, que es lazo a partir de la objeción del lazo. Lo mismo ocurre con las psicosis, en particular cuando la erotomanía avanza hasta el pasaje al acto homicida.

La historia del psicoanálisis es una historia de traiciones permanentes; se esperaría que el análisis de la transferencia fuese más fuerte que su actuación, pero no siempre se puede. Quizá lo que se puede hacer es tener una mirada más amable con las traiciones y no convertirlas en herejías. Son parte del asunto.

El libro de Haddad también da cuenta de este problema, al narrar varios conflictos que tuvo con discípulos de Lacan y con este mismo. Haddad se analizó en busca de una filiación, hasta que descubrió que la adopción del padre la realiza el hijo. Mientras tanto, cada gesto de Lacan le resultaba un enigma que debía ser descifrado.En esto coinciden Rey y Haddad: Lacan era un gruñón. Sin embargo, así afirman que este nunca estaba de acuerdo con lo que decía el paciente, salvo cuando había algún sueño o una ocurrencia y, casi sin pensarlo, gritaba “Exactamente” o “Es eso” y, luego, cortaba la sesión e invitaba a volver, por supuesto, al día siguiente.

Evidentemente, analizarse con Lacan no era fácil. Quizá habría que decir que había que ser lacaniano para atenderse con Lacan. Estaba en las antípodas del terapeuta “bueno” que se dedica a trabajar “codo a codo” con su paciente en una adecuada alianza terapéutica. Era un tipo al que se podía criticar fácilmente, pero como dice Haddad, sus críticos son siempre más malos que él, porque desconocen su resentimiento.

Pienso que del análisis puede decirse lo mismo que del amor. Hay un único “amor de la vida”; pero por suerte no hay una sola vida, si hubo análisis.

Fuente: telam

Compartir

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!